第25回The Decipherを開催しました。今回のテーマはトランスヒューマニズム(第1弾)。The Economistを読みながら、トランスヒューマニズムの考え方について学びました。

狙い

- トランスヒューマニズムの研究

内容

【今回の記事】

Rise of the superhuman. March 22, 2025. The Economsit

【内容】

- ディスカッション

- キーワード

- 何に驚いた?

- どんな論調?

- 分析(The Economistの意見や議論の組み立て方)

- 要約

【主なキーワード】

- transhumanism(トランスヒューマニズム)

- human enhancement(人間拡張)

- ageing(老化)

【The Economistのポジション】

同紙はトランスヒューマニズムの発展を促進するために、この分野が直面している課題を指摘し、世界各国の政府に向けて解決策を提言している。

【The Economistの意見】

人間拡張には寿命を延ばしたり、脳にチップを移植してAIと共生できるようになったり、薬で身体を強くしたり、さまざまな見込みがある。そのような可能性を実現するためには、藪医者を追い払って、危険なイメージを払拭しなければならない。

【その理由】

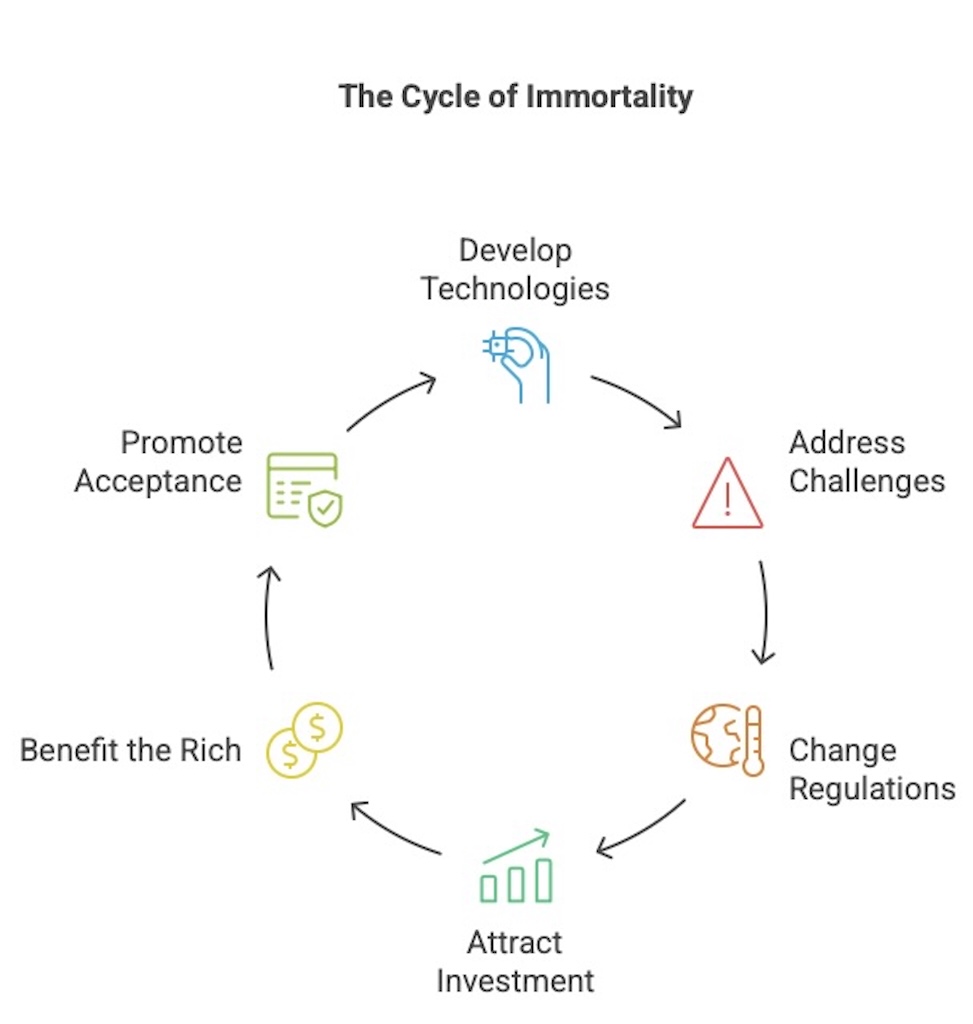

同紙は二つの問題を指摘しています。

1: 最先端の科学と時代遅れの医療がごちゃ混ぜ

人間拡張のアイデアの中には有望な物もあれば、博打みたいな物もあるうえ、騙されやすい客からお金をふんだくるように設計されている物も多いと言います。

2: 資金不足

1の結果、トランスヒューマニズムの評判は悪くなり、大規模な投資を遠ざけているとのこと。

これらの問題を解決するために、政府は厳しい臨床試験をより簡単に実施できるような環境を生み出すべきだと述べています(例えば、老化は病気として分類する)。

【今回の語彙】

transhumanism

コンセプト: 「現在の形の人間は進化の最終段階にいるのではなく、むしろ比較的初期段階である」という前提に基づいた未来についての考え方

具体的には……

- 合理的な方法——特に老化をなくしたり、人間の能力を知的、肉体的、心理的に拡張したりするテクノロジーの開発と普及——によって人間の状態が根本的に改善する可能性や望みを肯定する啓蒙運動。

- 人間の根本的な限界を乗り越えられるテクノロジーがもたらす影響や可能性、危険性の研究。および、そのようなテクノロジーの開発や使用を取り巻く倫理問題の研究。

出典: Nick Bostrom. The Transhumanist FAQ: A General Introduction (ver.2.1). 2003.

【参考】

<動画>BBC. I’m transhuman. I’m going to become digital

考察

今回はThe Economistのトランスヒューマニズムに関する見方を分析しました。Leaders(社説)だけに、同紙の主張や価値観が全面的に打ち出されていますが、反対の意見について考察する部分はほとんどなく、バランスを欠いているようです。人間拡張のテクノロジーが少しでもうまく行ったら、トランスヒューマニズムを拒否する人は大きな不利に立つ。お金持ちだけが得をして、拒む人たちは損をする。そんな社会にならないように政府は新たなルールを設けておくべきだ、とThe Economistは反対意見に少し配慮しています。しかし、その議論はトランスヒューマニズムが社会に及ぼす影響を煽り、政府は一般の人たち(people)が人間拡張を拒めないようなルール作りを検討すべきであるというメッセージとも解釈できます。そうだとしたら、懐疑派や反対派は大変なことでしょう。

次回は、同じテーマに関する長い記事を読み、なぜトランスヒューマニズムが大切なのか(またはそうではないか)という問題について考える予定です。